L’histoire en bref

Malgré le fait qu’elle fait partie intégrante du paysage montréalais depuis 1948, l’enseigne Farine Five Roses est maintenant menacée. À la mi-juillet 2006, suite à la vente par ADM de la marque Farine Five Roses à Smuckers, l’enseigne a été éteinte. (Puisqu’ADM n’était plus propriétaire de la marque, le maintient de l’enseigne sur le toit de l’édifice semblait inutile.

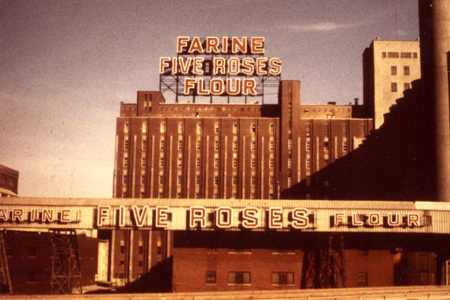

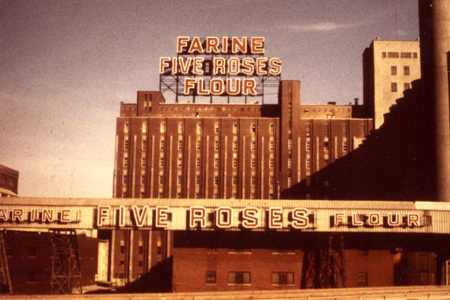

(1948)L’enseigne lors de son installation en 1948.

À la mi-août de cette même année, l’enseigne a été rallumée, ce qui entraîna plusieurs réactions auprès des média et du public. Le bruit courait qu’ADM enlèverait l’enseigne lorsqu’elle serait assez détériorée pour être considérée comme étant un danger public et la ville de Montréal décida de ne pas interférer. (La rumeur persiste qu’ADM ne fera rien de plus qu’un entretien de base puisque l’enseigne transgresse certaines lois d’affichage à Montréal – ce qui reste toutefois discutable puisque les mots ‘Five Roses’ sont en fait une marque de commerce.)

(1940s) L’enseigne durant les années 1940.

Étant donné que ses jours sont comptés, il semble important de se commémorer l’incroyable histoire de cette enseigne. En 1946, Ogilvie Flour Mills Co. Ltd. a ouvert le New Royal Mill à Montréal. Une photo datant de 1948 montre l’enseigne du toit qui épèle ‘FARINE OGILVIE FLOUR’ sur trois lignes. Suite à l’acquisition en 1954 du Lake of the Wood Milling par Ogilvie, l’enseigne a été modifiée pour indiquer ‘Farine Five Roses Flour’.

(1950s)Les années 50 : L’émergence d’une marque : L’enseigne indique maintenant ‘Farine Five Roses Flour’

En 1993-1994, Archer Daniels Midland Company (ADM) a fait l’acquisition de l’entreprise et de ses tiers. La révolution tranquille a entraîné un changement dans les lois qui imposent maintenant l’utilisation de la langue française dans toute forme de communication publique, incluant les enseignes. Ceci est la cause directe de la disparition du mot ‘FLOUR’ de l’enseigne en 1977.

(2007)Une image récente de l’enseigne lors d’une tempête de neige. [Grant Collins]

Telle qu’elle est présentement, l’enseigne a quinze lettres distribuées sur deux rangées qui épèlent ‘FARINE/FIVE ROSES’ apparaissant sur les deux côtés. Ces lettres ont approximativement 15 pieds de hauteur et sont supportées par un énorme échafaud ouvert. Cette disposition garantie la visibilité de ces mots, surtout en soirée et lorsque l’on s’approche de la ville en provenance de la rive-sud de Montréal (par exemple, en conduisant sur le pont Champlain). Les mots ont un contour blanc et sont remplis en rouge. La nuit, ils sont éclairés par des lumières de type néon fixées à la partie rouge; un contour lumineux représente le mot ‘FARINE’ tandis que plusieurs rangées de néons rouges (jusqu’à trois rangées de large) forment les mots ‘FIVE ROSES’. Ces mots s’allument de manière intermittente, ce qui crée un cycle complet d’environ 22 secondes. Le cycle va comme suit : rangée du haut – allumée, rangée du bas – allumée, les deux rangées – éteintes, rangée du haut – allumée, rangée du bas – allumée, les deux rangées – éteintes, les deux rangées – allumées, les deux rangées – éteintes.

7 août 2006

Une lumière s'éteint sur Montréal

Le néon géant Farine Five Roses, fleuron du paysage urbain, sera démantelé

L’immense structure lettrée «Farine Five Roses», qui surplombe l’autoroute Bonaventure, ne s’illuminera plus parce que la minoterie Ogilvie a été vendue récemment à Smuckers, entreprise qui produit les farines Robin Hood.

L’immense structure lettrée «Farine Five Roses», qui surplombe l’autoroute Bonaventure, ne s’illuminera plus parce que la minoterie Ogilvie a été vendue récemment à Smuckers, entreprise qui produit les farines Robin Hood.

On le croyait éternellement ancré dans le paysage tant il ne pouvait échapper au regard. Visible du pont Champlain lorsqu'on arrivait à Montréal, le néon rouge «Farine Five Roses» qui surplombait l'autoroute Bonaventure s'est éteint il y a 15 jours... et probablement pour de bon.

L'immense structure lettrée ne s'illuminera plus, a appris Le Devoir, parce que la minoterie Ogilvie, division du géant Archer Daniels Midlands (ADM), a été vendue récemment à Smuckers, entreprise qui produit les farines Robin Hood. La transaction visant les installations du moulin n'incluant pas la vieille enseigne lumineuse, cette dernière a donc perdu son socle et sa raison d'être.

«Ça ne fait plus partie du moulin; du fait que ç'a été vendu, on a éteint l'enseigne et en principe ça va être éteint pour de bon. Il se peut même que ce soit démantelé, a rapporté au Devoir une source anonyme de Five Roses. C'est une décision corporative de ADM.»

«C'est sûr qu'il y a question juridique liée à la raison sociale, rétorque Dinu Bumbaru d'Héritage Montréal, mais il y a une partie de l'histoire qui est là-dedans aussi. On ne peut pas détacher l'histoire des deux derniers siècles de la montée des marques de commerce des noms d'entreprise.»

L'édifice actuel de la minoterie date de 1946. À l'époque, il devait être parmi les plus hauts et on y a hissé l'enseigne en 1948, d'abord sous l'appellation «Farine Ogilvie Flour», du nom de la famille qui le gérait. En 1954, le lettrage de 15 pieds de haut a été modifié pour devenir «Farine Five Roses Flour». Cette modification marque la transition entre l'entreprise familiale et la production de masse, période où les compagnies ont voulu personnaliser leurs produits, pour qu'ils se démarquent, en inventant les noms de marques, explique Matthew Soar, professeur au département de Communications de Concordia.

«Ça explique toute l'histoire des marques et aussi la politique propre au Québec et à Montréal puisqu'ils ont enlevé le mot "Flour" après la Révolution tranquille», note-t-il, déplorant la perte d'un «artefact du patrimoine historique» d'une «grande importance pour Montréal».

Mais l'histoire des meuneries Five Roses remonte bien plus loin encore. Implantées à la fin du XIXe siècle sur les bords du canal Lachine, elles comptent parmi les industries pionnières de Montréal qui ont fait de ce canal l'un des plus imposants pôles hydrauliques et manufacturiers du pays, avec l'aciérie de William Aitken, la manufacture de coton de Louis-Joseph Forget et l'usine de sucre Redpath. Cette dernière, récemment transformée en lofts luxueux, a d'ailleurs elle aussi perdu son néon lumineux.

Les néons au rancart

Même si elles n'apparaissent pas dans les listes officielles du patrimoine en danger et ne font pas l'unanimité du point de vue esthétique, ces lettres en néons géants ont laissé leur empreinte dans le décor visuel de Montréal au fil des décennies.

«Il y a en a qui sont vraiment des chefs-d'oeuvre de composition et qui sont devenus de véritables repères dans la ville. [Farine Five Roses], c'est la porte d'entrée de Montréal, relève M. Bumbaru, qui rappelle d'ailleurs que le plan d'urbanisme fait maintes fois référence aux entrées de la ville. «Et on a une ville créative... Qu'on demande à des artistes de faire peut-être une anagramme avec...», propose-t-il en souriant, notant au passage que, contrairement à Las Vegas, la métropole québécoise est loin de compter trop de néons de ce genre.

Au contraire, si on se fie à la tendance des dernières années, on serait tenté de croire que l'empire du néon vacille. En tête de liste, citons la disparition des enseignes de la brasserie Black Horse et de l'usine Redpath, qui s'ajoutent à toutes celles des cinémas qui ont fermé leurs portes ces derniers temps.

«C'est aussi un superbe exemple d'enseigne sur les toits», véritable espèce en voie d'extinction, note M. Soar, qui travaille d'ailleurs à un projet sur les questions d'emblèmes urbains (www.logocities.org). En 2005, il sonnait l'alarme pour préserver le néon gothique de l'église Saint-James United, dans la foulée des rénovations majeures qui allaient dévoiler sa façade au grand jour. Héritage Montréal en profitait pour écrire au ministère de la Culture et à la Ville afin qu'on protège les enseignes, sous toutes leurs formes.

«La question qu'on se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire de Farine Five Roses?» s'inquiète d'ailleurs René Binet de l'Écomusée du fier monde, à propos de ce qu'il estime être un «élément du patrimoine industriel marquant du paysage de Montréal».

«D'un point de vue patrimonial, c'est une tragédie qu'ils cessent de l'allumer, mais ce serait encore plus tragique si on ne faisait pas pression sur la compagnie nouvellement propriétaire afin qu'elle préserve l'enseigne pour les générations futures, affirme le professeur, même s'il faut la reconstruire dans le Vieux-Port.» Il renvoie à un exemple similaire, le néon Pepsi arraché du toit de l'entreprise à Long Island City, puis réinstallé près de Gantry Plaza State Park, en face de New York.

«Les Montréalais devraient avoir leur mot à dire dans ce qu'il adviendra de l'enseigne, poursuit-il. Je crois que beaucoup s'identifient à cet emblème, pas seulement pour la nostalgie qui lui est associée, mais parce qu'il fait partie intégrante de la ville. Il peut même aider les gens à trouver leur chemin.»

Ce genre d'enseignes n'a pas la même valeur aux yeux de tous. Un sondage lancé par l'hebdomadaire Mirror en 2001 sur «le meilleur de Montréal» reléguait l'enseigne Farine Five Roses dans la catégorie du «plus grand irritant pour l'oeil».

Les Montréalais l'ont pourtant désignée, selon un autre sondage paru dans La Gazette en 2000, comme le troisième repère urbain le plus important de la ville, après la tour du Stade olympique et le phare de la Place Ville-Marie.

Si le paysage est amputé de cet emblème, il restera toujours la chanson d'Ariane Moffat Farine Five Roses à fredonner pour nous rappeler ce monument de blé et de lumière qui dominait jadis la ville.